5월 3일은 UN에서 정한 ‘세계 언론자유의 날’이다. 표현의 자유가 보장된 이 땅에서 대학 언론 기자로 오늘을 산다는 건 ‘인간의 기본 권리로써 표현의 자유’가 억압받는 세계에 사는 사람들에 비하면 행복한 일이다. 그러나 시사 주간지 <시사저널> 파업이 113일째로 접어든 오늘을 살며, 언론의 편집권 자율성에 대해 생각해보는 것이 단지 배부른 소리일까?

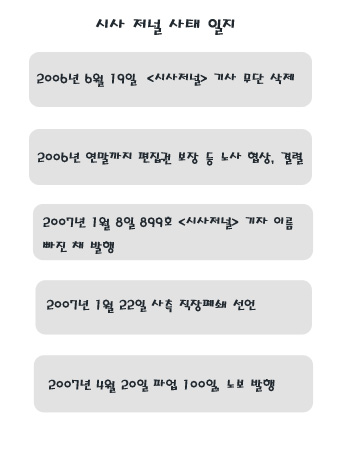

항의하는 기자들은 무기정직 됐고, 기자들은 노동조합을 결성해 회사와 편집권의 제도적 보장 등을 두고 협상을 벌였다. 협상은 결렬 됐고, 지난 1월 8일 발행된 <시사저널> 899호는 기자들의 이름이 모두 빠진채 잡지가 발행됐다. 1월 22일에는 사측의 직장폐쇄 선언으로 파업은 장기화 돼 오늘로 파업 113일째를 맞고 있다.

‘편집권’ 어떻게 바라봐야 하나?

미 인권단체인 프리덤 하우스는 지난 1일 세계 언론 자유의 날을 앞두고 ‘2007년 언론자유’ 보고서를 공개했다. 이 보고서에 따르면 국가별 순위에서 한국은 30점으로 지난해 69위 보다 3계단 상승한 66위에 올랐다.

하지만 일선 기자가 취재를 바탕으로 작성한 기사가 편집국장의 동의 없이 사장의 일방적인 판단으로 삭제되는 모습에서, 기자들의 파업 선언에 사장 개인의 친분 있는 언론인들을 모아 <시사저널> 잡지를 발행하는 모습에서 한국의 언론 자유가 3계단이나 상승했다는 소식은 씁쓸하기만 하다.

편집권에 대한 개념이 서 있지 않다면 ‘사장이 기사가 맘에 들지 않아 지웠다는데 고용된 기자가 싫다해도 어쩔 수 없는 거 아니야’라고 생각할지도 모르겠다.

그러나 언론에는 엄연히 편집권이라는 것이 존재하고 이는 취재와 편집 일선에서 일하는 기자들이 외부 압력을 받지 않고 보도하는 것을 가능하게 한다. 그럼에도 편집권과 관련한 잡음이 언론계에 항상 존재하는 것은 무엇일까?

확실한 건 ‘언론이 권력에 휘둘려 할 말을 안 할 순 없다’는 사실

편집권에 대한 기자와 경영인 사이의 의견일치 만큼 중요한 것 하나는 언론이 권력에 휘둘려선 안 된다는 점이다. 그 권력은 정부가 될 수도 있고, 자본이 될 수도 있다. 군부독재 시절 언론이 정권에 의해 자유를 억압받았다면 오늘날 언론은 자본 권력에 의해 자유를 위협받고 있다.

독자들의 구독료가 아닌 광고 수입에 절대적으로 의존해 펜을 들 수밖에 없는 현실 속에 누구라도 어떠한 보호 장치 없이는 거대 기업을 소위 ‘건드리는’ 기사를 쓰기란 쉽지 않을 것이다. <시사저널> 기사 삭제도 삼성출신 사장이 삼성그룹 관련 기사를 삭제한 것에서 거대자본의 냄새가 나지 않는다고 할 수 없다. 사장은 기자들이 기사를 쓸 수 있는 보호장치를 스스로 거두었다.

개인의 이익을 생각해서라면야 '거대 자본 권력'이 '언짢아하는' 기사는 안 쓰는게 상책이다. 그러나 지금 <시사저널> 기자들은 더 나은 언론 환경을 위해 '거대 자본'으로 부터 자유로운 '편집권'을 주장하고 있다. 누구를 위해? 공공의 이익을 위해.

공공은 너와 나를 포함한다. 이들의 공공을 위한 외침에 언론과 함께 살고 있는 독자들이 힘을 실어줬으면 한다. 2004년 언론 자유 문제로 파행을 겪은 후 다시 일어서기 위해 노력하는 <전대신문>을 생각하니, <시사저널> 사태가 하루라도 빨리 해결되길 바라는 마음이 더욱 간절해진다.