작년 한 해 동안 나는 생에 관련된 시를 여러 편 쓰고 있었다. 그리고 태양이 아주 뜨거웠던 작년 여름날, 네 살 조카에게 한글을 가르치게 되었다. 스물한 살의 청년과 네 살 꼬마가 나란히 앉아있었고 그 앞에는 정갈히 누인 자음들이 있었다. 내가 “니은” 말하면 꼬마도 어렴풋이 나를 따라 “니-은” 하였다. 그러곤 ‘생’의 시옷을 가르치며 혀를 굴릴 때, 나는 차마 심장의 아림까지 알려주지 못하였다. “나에게 혀와 입술이 있다. 그걸 견디기 어려울 때가 있다. 견딜 수 없다, 내가”(해부극장 2) 삶의 기원을 찾아 헤매기 시작한 것은 아마 내가 말을 하기 시작했을 때일 것이라고 잠시 생각했다.

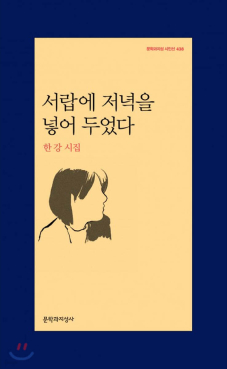

이따금 하루하루 때가 타는 생을 씻기러 담양에 간다. 적당한 음악 소리와 함께 가장 오른편의 차로를 타고 느릿느릿 고향을 벗어난다. 관방제림에 다다르면 고즈넉한 곳으로 가서 자리를 잡는다. 생을 치유하려 들 때면 한강 작가의 시집을 읽는다. 시집 모퉁이에 얽혀있는 번뇌들이 강물 소리에 잠잠해지기 시작한다. 그러다 영감이라도 떠오를 때면 메모장을 꺼내 시를 끄적인다. 돌다리의 학이랑 엉덩이 싸움이라도 하는 듯이 해가 지도록 그렇게 앉아있는 것이다. 구겨진 고민들을 천천히 다리다 보면 집에 가고 싶어진다. 마침내 집에 가도 될 것 같은 기분이 든다. 용기, 다짐, 사랑, 미래, 용서, 약속들이 또다시 생을 재촉한다.

“내가 허깨비가 되었을까 문득 생각했어 무엇도 해칠 수 없는 혼령 같은 게 마침내 된 걸까, 하고”(거울 저편의 겨울 12)

넘어가는 달력, 창틀의 먼지, 많은 목소리로 울려대는 사회대 건물 사이에서 나는 멍하니 허깨비가 된 것 같은 날이 있다. 생의 소란스러움으로부터 당장 도망칠 수 없을 때, 담양이니 천변이니 어느 곳으로도 나아갈 힘이 없을 때 나는 꼴딱 밤을 새곤 한다. 글씨를 날리다 창을 보면 밤은 더 어두워져 있다. 새벽은 심박수가 단숨에 오를 만큼의 소란함은 전부 잠든 시간이니까. 병뚜껑을 떨어트린다. 작게 기침을 한다. 두 발을 살살 비빈다. 작은 것도 단숨에 신경을 매혹시키는. 아니, 작은 것만이 어우를 수 있는 순간이다. 환영하고 환영받는 엑스트라들. 무언가에 쫓기지 않는다. 전날부터 남겨진 설거짓거리, 바닥을 기고 있는 주유 게이지, 아려오는 오른쪽 사랑니……. 들로부터 해방. 질병과 죽음, 탄생, 증오, 귀신, 자연재해……. 그저 종이에 갈겨진 잠잠한 활자들을 바라본다. 새벽의 한가운데서 나는, 소란스러운 나의 생을 또 한 번 씻긴다.

정갈히 누인 자음들을 보며, 천변의 고즈넉함을 보며, 너그러운 새벽을 겪으며 아아, 정말이지 삶은 무엇인가! 울부짖는다. 피떡이 된 생을 벅벅 닦는다. 질서 없는 영혼들 속에서 생을 건져 올린다. 타오르고 식고를 반복하는 나의 생을 지긋이 지킨다. 그 옆에는 언제나 ‘서랍에 저녁을 넣어 두었다’ 시집이 있다.