“살아 있음, 나는 최선을 다해 산 척을 하는 것 같다. 실패하지 않은 내가 남아 있다고 믿는 것 같다.” 살아있는 게 사실이지만 “산 척을 하는 것 같다”는 표현이 이미 죽어버린 영혼이 실패를 부정하는 육체로 남아, 나아가지도 멈춰있지도 못하는 미련한 형상으로 떠올라 작가가 말하는 여름이 내 여름과 겹쳐 보였기 때문에 주저 없이 시집을 구매했다.

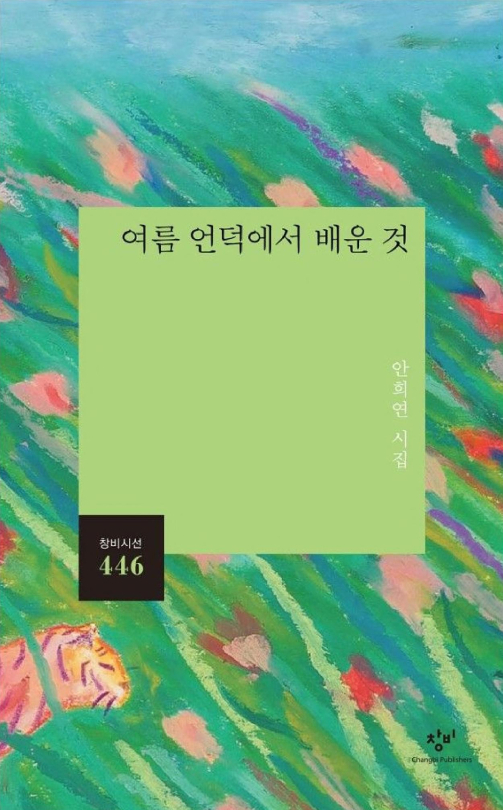

안희연 작가의 <여름 언덕에서 배운 것>은 슬프지만 독자를 위로하는 시는 아니다. 하지만 누군가 나와 비슷한 고통을 느끼고 있다는 사실만으로 위로가 됐다. 한 페이지, 한 문장을 무겁게 읽었지만 그중에서도 나의 마음을 더 가라앉게 하는 구절들이 있었다. “나는 언덕의 기분을 살폈다. 이렇게 많은 물웅덩이를 거느린 삶이라니 발이 푹푹 빠지는 여름이라니. 무엇이 너를 이렇게 만든 거니.”(「여름 언덕에서 배운 것」) 화자가 슬픔을 대면하고 발견한 물웅덩이, 지나려다 발이 푹푹 빠지는 모습이 서러웠다가 “바람이 나무를 흔들었다고 생각해? 나무는 매일같이 바람을 불러 자신을 지우고 있었어. 발이 없어서가 아니라 너무 많은 마음이 매달려 있어서.”(「폭풍우 치는 밤에」) 슬픔을 저항하기 위해 또 다른 아픔을 불러오는 과정에서 절망하였다가 “나의 과수원. 슬픔을 세는 단위를 그루라 부르기로 했다. 눈앞에 너무 많은 나무가 있으니 영원에 가까운 헤아림이 가능하겠다.”(「열과」) 아무렇지 않게 슬픔을 받아들이는 것까지 작가에게 여름이란 슬픔을 참고 견뎌야 하는 괴로운 계절이며 상처를 품은 채 넘어야 하는 시련으로 표현한 것 같다고 생각했다. 그 설움을 사무치게 또는 담담하게 표현하여 내 감정도 사무치거나 담담하게 변해갔다.

올해 여름은 물이 많아 축축하다가도 불에 타들어 가는 더위를 느껴야 했다. 피하지도 못하고 젖으면 젖는 대로 타면 타는 대로 우리는 살아가야 했다. 이런 날들이 시집에서 그려내는 풍경과 닮아 더욱 마음에 와닿았다. 여름 언덕을 넘어가야 지나갈 수 있는 삶에서 시집은 나를 여름 언덕으로 데려갔다. 어떤 방향으로 흘러갈지 어떤 방식으로 걸어갈지는 모두 다르다. 누구는 아무렇지 않게 누구는 많은 감정을 가지고 누구는 빠르게 누구는 느리게 그렇게 언덕을 다 내려왔을 땐 후련하게 다음 계절을 맞이할 수 있다면 느꼈던 슬픔보다 더 아파도 괜찮을 것 같다고 생각했다. 이 글을 읽고 있는 당신이 차마 어찌할 수 없는 슬픔에 빠졌다면 감히 이 시집을 추천해보려 한다. 모든 사람이 마음을 기댈 나무 한 그루 없고, 영혼을 푹푹 꺼지게 하는 길에도 아프지 않고 담담히 걸어갈 수 있기를 바라면서 글을 마무리한다.