오늘 졸업장을 건네받았을 때 나는 하나의 시구를 생각했다. 이제니 시인의 시 <먼 곳으로부터 오는 바람>과 그 시에 적힌 시구를. 옮겨 적자면 이렇다. “우리는 앞으로 앞으로 걸어갔지. 말없이. 손나팔을 불듯 두 손을 흔들면서. 끝없이 이어지는 춤을 추면서. 머나먼 반도의 끝자락을 떠도는 이름 없는 유랑 악단처럼. 멈추면 사무칠까 봐 더 더 걸었지. 뒤처진 쪽을 슬쩍슬쩍 바라보면서. 서로가 서로를 잘 따라오고 있는지 주의를 기울이면서. 언제나. 언제나 그렇게 걸었지. 언제나 그렇게 걸어왔지. 춥고 어두운 길에선 더더욱 더.”

‘졸업’을 주제로 쓰는 이 지면 위에 그의 문장을 기우고 싶었다. 많은 이들이 졸업을 앞두며 웃음 짓지만, 누군가에게 졸업은 기쁨을 예감하는 날이라기보단 다가올 불안과 먹먹함의 징후이기도 할 것이기 때문이다. 나에게 졸업의 의미도 그와 같았다. 졸업을 하고 우리는 “앞으로 앞으로” 걸어간다. 인용된 시구의 첫문장이 다른 문장을 불러들이며 앞으로 나아가듯이. 졸업식 날에는 “손나팔을 불 듯 두 손을” 흔들기도 할 것이고, 끝없이 이어지는, 혹은 이어지길 고대하는 춤을 추기도 할 것이다. 그 춤이 끊어지는 시간이 도래하리라는 예감을 유예하며 혹은 곁눈질하며. “언제나. 언제나 그렇게 걸었지. 언제나 그렇게 걸어왔지.” 속으로 되뇌이며. 되뇌이는 불안과 언제나 그렇듯 동거하며.

그러나 시인은, 그늘지고 습한 이 시를 또한 이와 같은 문장을 끝으로 닫아놓았다. “먼 곳으로부터 바람, 먼 곳으로부터 오는 네가 있다.” 그러니까 이 시는 “먼 곳으로부터 오는 너”를 알아차리면서, 그 ‘너’가 이편으로 다가오고 있음을 깨달으며 끝나는 시다. 우리는 시인이 건넨 마지막 이 문장을 어떤 마음으로 품어야 할까. 알 수 없지만, 적어도 이 시의 마지막 문장처럼 우리의 졸업 또한 그러했으면 한다. 그 염원을 포기하지 않고 싶다. 졸업을 하고 우리가 앞으로 앞으로 걸어갈 때 먼 곳으로부터 바람이 있기를, 먼 곳으로부터 오는 각자의 ‘너’가 있기를, 우리에게.

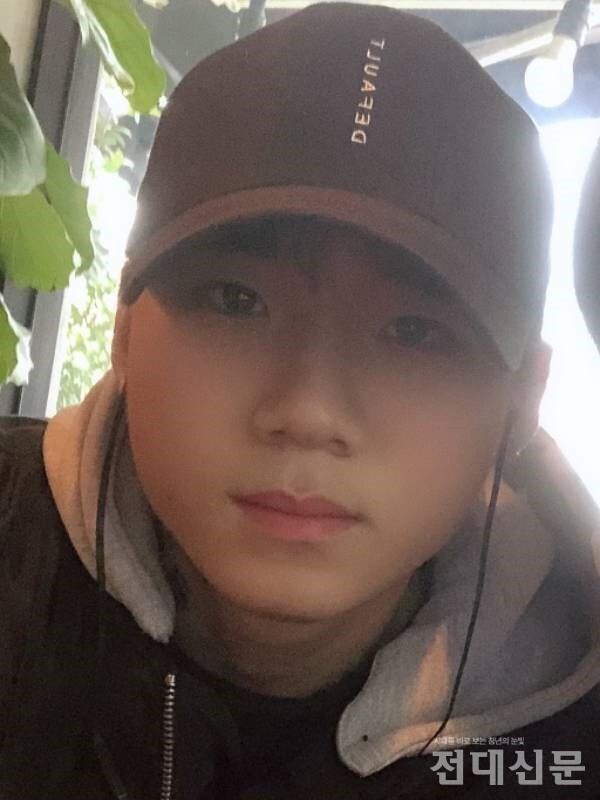

남요한(철학·16)