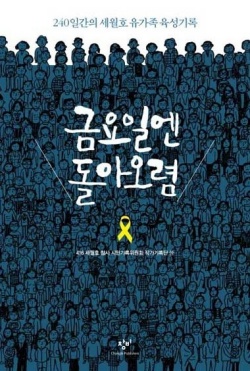

자그마치 8년이 흘렀다. 커다란 배가 형체도 없이 수면 아래 잠기고, 전 국민이 그 모습을 가만히 바라볼 수밖에 없던 무력의 날로부터.

책 속에는 13명의 부모가 기억하는 13명의 아이들이 살아 숨 쉬고 있다. 공황장애가 있는 어머니를 위해, 잠시 집을 비울 때도 늘 연락을 남겨놓던 건우는 영영 부모님의 전화를 받지 못하게 됐다. 아내의 빈자리를 그리워하는 아버지에게 미래에 자신이 낳은 아이와 다 같이 오순도순 살자며 위로를 건네던 소연이 역시 이젠 그의 곁에 없다. 평범하기 그지없던 일상 속 이야기가 평범함을 잃어버린 순간, 부모들이 솔직히 터놓는 사고에 대한 속마음은 아프게 다가온다.

짧게는 일주일부터 길게는 몇 달까지, 수없는 기다림 끝에 자녀와 마주한 부모들은 입을 모아 울분을 터트린다.

“배를 빌려 타고 직접 마주한 세월호는 한동안 어떠한 구조 작업도 없이 방치되어 있었다. 그리고 언론은 이 모든 광경을 무시한 채 사실과 다른 이야기를 전하기 바빴다.”

공중에 흩뿌려진 모든 말을 조합하면 결국 하나의 공통된 결론으로 귀결된다. 세월호는 단순한 사고가 아니었다.

세월호 사건 이후, 부모는 아이 생각에 속절없이 무너진다. 미지가 반장 선거에 나가는 일을 막았다면, 승희를 7살이 되던 해 학교에 보내지 않았더라면. 방향을 잃은 원망과 후회는 오로지 부모의 몫이다.

그러다가도 부모는 아이 생각에 다시 일어선다. 창현이가 죽은 ‘진짜’ 이유를 알기 위해 아버지는 청와대 앞에 무릎 꿇고, 어머니는 전국을 돌아다니며 청원 서명을 받는다. 오랜 시간이 흐른 뒤 만난 아이가 건넬 한 마디를 위해서라면 못 해낼 일이 없다. “엄마, 아빠가 나를 위해 최선을 다했단 걸 알아. 정말 고마워.” 수백 명의 부모는 8년이 지난 지금까지도 밝혀지지 않은 진실이 수면 위로 떠오를 나날을 고대하며, 또 하루를 보내고 있다.