인천에서 세 시간도 채 걸리지 않아 도착한 연길. 일제의 감시가 심해 국내 항일 투쟁을 전개할 수 없었던 1930년대 이후 살기 위해, 그리고 더 투쟁하기 위해 독립운동가들이 밟았던 곳이다. 1945년, 광복을 맞은 지 70주년이 지난 지금 그곳은 어떤 모습을 하고 있을까? 지난 6월 29일부터 5일간 연길에서 독립운동가들의 발자취를 쫓았다.

1931년, 일제는 만주를 침략했다. 그리고 그 다음해 3월 괴뢰국인 만주국을 세웠다. 이후 1930년대 만주 지역의 무장 독립 운동도 민족주의 계열과 공산주의 계열에서 더욱 치열하게 진행됐다. 민족주의 계열의 중심세력이었던 조선혁명군과 한국독립군, 공산주의 계열에는 항일 유격대가 있었다. 두 세력은 중국의 항일 세력과 연대해 항일 투쟁을 이어나갔다.

살기위해 떠났지만, 빼앗긴 조국을 떠나온 이들의 삶은 순탄치 않았다. 손에 든 것 없이 아이들만 겨우 업고 먼 길을 온 집이 대부분이었다. 당장에 먹을 것이 없는 것도 큰 괴로움이었지만 조선인들이 일본의 수색대 역할을 한다고 여기는 중국의 핍박도 견뎌야 했다. 중국인과 조선인 사이를 이간질 시키는 일제의 횡포는 날로 심해졌다.

연길에서 만난 이남조 씨(95)도 할아버지, 아버지를 따라 이곳으로 건너온 조선인이다. 부농이었던 이 씨의 할아버지는 이주한 조선인 아이들을 위해 학교를 세우고 가지고 있던 땅과 곡식을 독립운동을 위해 기꺼이 내놓았다. 아버지인 故이대성 씨도 만주사변 직후인 1931년 추수투쟁에 참여해 민중들에게 각성할 것을 연설하고 항일유격대를 지원하는 지하세력으로 활동했다. 일제에 의해 죽음을 당하면서도 결코 항복은 없었다. 연길에는 이 씨처럼 항일 운동에 참여한 독립운동가들의 후손이 많이 남아있다.

용정에서는 올해로 서거 70주기를 맞은 윤동주 시인의 자취를 느낄 수 있었다. 대성중학교와 윤동주 생가에는 그의 흔적이 남아있었다.

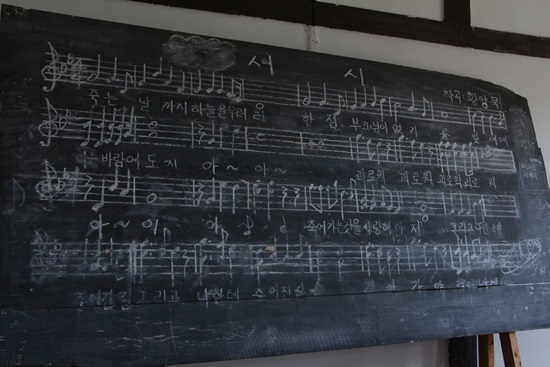

죽는 날까지/하늘을 우러러 한 점 부끄럼이 없기를/잎새에 이는 바람에도/나는 괴로와 했다./별을 노래하는 마음으로 모든 죽어가는 것을 사랑해야지./그리고, 나한테 주어진 길을 걸어가야겠다./오늘 밤에도 별이 바람에 스치운다./‘서시’, 1941.11.20.作

누구나 한번쯤 읊조려 보았을 윤동주의 ‘서시’, 우리는 그를 일제에 저항했던 저항시인으로 기억한다. 지식이 늘어갈수록 깊어져가는 고뇌에 괴로워했다는 그. 그토록 바라던 조국의 해방을 몇 달 앞둔 1945년 2월 16일 차가운 감옥에서 정체모를 생체실험에 시달리다 생을 마감했다.

그로부터 70년이 지났다. 여전히 우리는 조국의 경계를 넘을 수 없다. 나라 안은 역사교과서 국정화, 건국절 논란으로 시끄럽다. 누군가의 피로 오롯이 지켜낸 역사를 우리는 어떻게 대하고 있는가. 70년 간 무엇이 얼마나 달라졌을까. 무엇과 이토록 싸우고 있는 것인가.